안동에 다녀오고 글옮겨 놓았습니다.

|

원이 아빠 이응태의 고성이씨 정자 : 귀래정 (歸來亭)

귀래정은 이굉(1414∼1516)이 조선 중종 8년(1513) 벼슬에서 물러나 안동으로 온 후 지은 정자다. 이굉은 고성이씨(固城李氏) 안동 입향조 이증(1419∼1480)의 둘째 아들이다. 이굉은 25세에 진사, 40세에 문과에 급제해 사헌부지평, 개성유수 등을 지내다 갑자사화 때 삭탈관직됐다. 중종반정 이후 다시 조정에 기용됐으나 연로함을 이유로 벼슬을 사양하고 안동으로 내려왔다.

관직을 버리고 고향으로 돌아온 자신의 상황이 도연명의 '귀거래사'라는 글의 뜻과 닮아 그것으로 정자의 당호를 삼았다는 것이다. 정자는 정면 4칸 뒷면 2칸의 一자형 팔작지붕집이다. 귀래정은 낙동강과 반변천이 합수되는 강변에 지어졌다. 안동은 이 두 강이 합쳐지는 지형으로 옛날 이수(二水)라는 이름으로 불리기도 했다. 강의 고장 안동에서도 가장 강가다운 곳에 자리잡은 귀래정에는 주인인 이굉을 비롯해 농암 이현보, 이우, 이식, 윤훤 등 30여 명사의 시판이 걸려 있다. 이중환의 '택리지(擇里志)'에는 귀래정을 임청각 군자정, 하회의 옥연정과 함께 안동의 수많은 정자 중 으뜸으로 꼽았다

현재 귀래정 앞에 놓인 4차선 도로가 생기기 전에는 지금보다 강변이 가까웠다. 도로가 놓이면서 귀래정은 원래의 위치에서 20m가량을 뒤쪽으로 옮겨 지었다. 옮기기 전 이 정자의 담 안에 있었던 500년 가까운 수령의 은행나무는 정자가 옮겨지면서 담 밖에 놓이게 됐다. 1982년 보호수로 지정돼 지금도 관리받고 있다. 이처럼 낙동강과 반변천을 배경이자 정원으로 삼은 귀래정은 도로나 교량이 놓이기 전 무릉도원을 연상케하는 경관을 자랑했을 것이다.

최근 고택음악회의 단골 장소가 되고 있는 귀래정에서는 이들 부부의 사랑을 소재로 한 음악과 연극 등 다양한 공연이 이어지고 있어 시민과 관광객들에게 다시 한 번 사랑의 의미를 되새기게 하고 있다. 귀래정 건너편에 조성된 원이엄마공원 (대구지방검찰청 안동지청 앞)

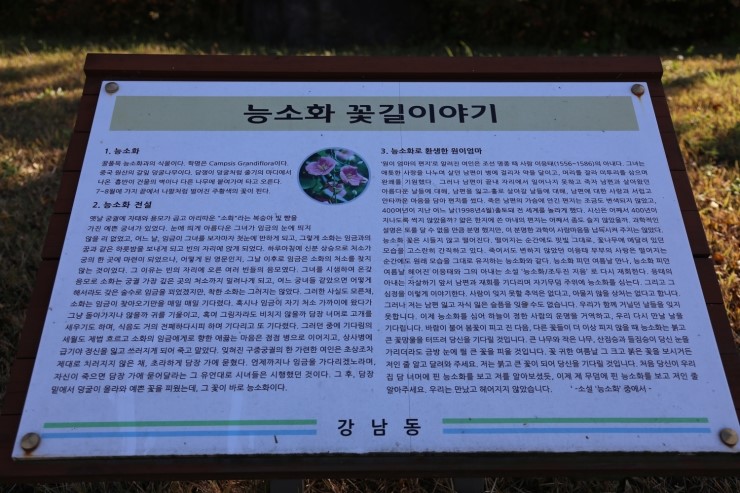

이처럼 원이엄마와 남편 이응태의 사랑과 이별, 영원한 약속 등 애절한 사연이 깃든 귀래정은 연인과 부부들의 순례 장소로 단연 으뜸이 되고 있다. 안동시는 귀래정 주변에 능소화를 심어 이들 부부의 사랑을 기리는 한편, 답사객들에게 애잔한 분위기를 선사하고 진정한 부부사랑이 무엇인지 돌아보게 하고 있다. 그러나 방문시점이 11월초라 능소화를 보지 못함은 아쉬웠다. 귀래정과 원이엄마 동상 주변 능소화 꽃길은 이들의 사랑을 소재로 한 문학작품에서 모티브를 얻어 조성했다고 한다. 2006년 출간한 조두진의 소설 '능소화'(2006) "한 여름날 그 크고 붉은 능소화 꽃을 보시거든 저인 줄 알고 달려와 주세요"라는 대목을 인용했다. 이 작품에서 원이엄마는 능소화를 심은 뒤 죽은 남편의 뒤를 따른다. 귀래정 주변에 핀 능소화는 420년 전 세상을 떠난 남자와 그 아내의 사랑을 부활시킨다는 의미를 담고 있다.

'부부사랑 성지' 안동대학교 박물관

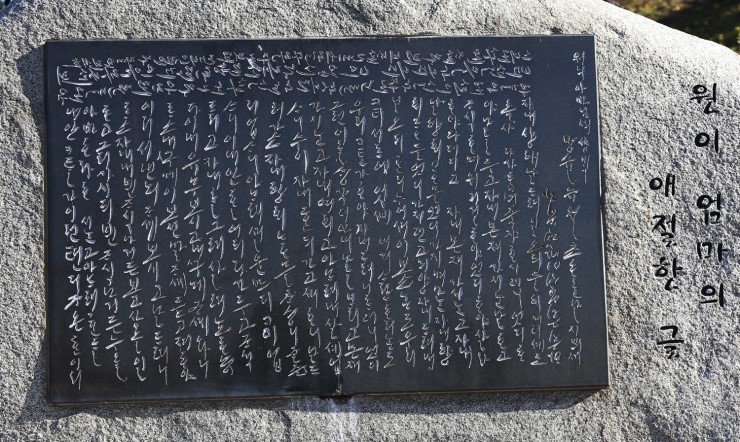

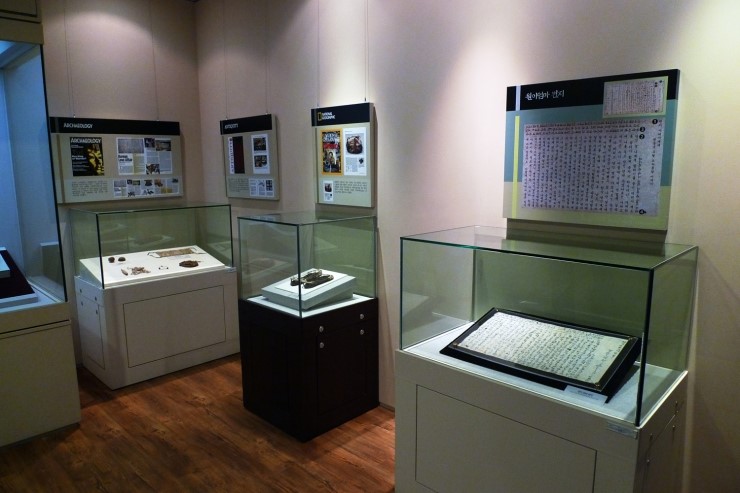

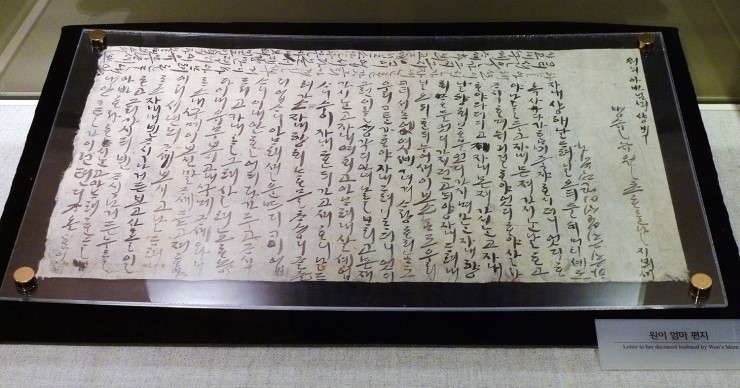

안동대학교 전시장 내부모습. 한글편지, 미투리, 기타 유물들이 전시되어 있다. 이응태의 무덤에서 발견된 한 통의 한글편지. 부인인 원이엄마가 젊은 나이의 남편을 떠나보내면서 쓴 애절한 사랑의 편지였다. 서른 한 살의 나이에 안타깝게 떠난 남편의 뒤를 자신도 따르고 싶다는 내용의 원이엄마 편지는 세인들에게 '420년의 사랑'이라는 눈물겨운 감동을 전했다.

"당신 내 뱃속의 자식 낳으면 말할 것 있다 하고 그렇게 가시니 뱃속의 자식 낳으면 누구를 아버지라 하라시는 건지요? 이런 슬픈 일이 하늘 아래 또 있겠습니까? 당신은 한갓 그 곳에 가계실 뿐이지만 아무리 한들 내 마음같이 서럽겠습니까? 한도 없고 끝도 없어 다 못 쓰고 대강만 적습니다." 원이엄마는 한도 없고 끝도 없어 대강만 적는다고 했지만, 무덤에서 발견된 편지지를 살펴보면 하고 싶은 말을 다하지 못하고 지면이 모자라자 편지지를 돌려 모서리에까지 써 내려 갔음을 알 수 있다. 꿈에라도 나타나 주기를 바라는 간절한 마음으로 눈물로 종이를 다 채웠던 것이다.

이응태 무덤에서 나온 원이 엄마의 한글 편지

가로 58㎝, 세로 34㎝의 한지에 붓으로 빼곡히 써내려간 한글 편지엔, 서럽고 쓸쓸하고 황망하고 안타까운 한 아내의 심정이 강물처럼 굽이친다. 함께 누워 속삭이던 일에서부터 뱃속 아이를 생각하며 느끼는 서러운 심정, 꿈속에서 만나 이야기 나누고 싶다는 애절한 간청까지 절절하게 녹아 흐른다. “함께 누워서 당신에게 물었죠. 여보, 남도 우리 같이 서로 어여삐 여기고 사랑할까요. 남도 우리 같은가 하여 물었죠. 당신은 그러한 일을 생각지 않고 나를 버리고 먼저 가시나요.”

한지 오른쪽 끝에서부터 써내려간 편지는, 왼쪽 끝까지 가득 채우고 모자라 위 여백으로 이어진다. 그러고도 모자라 “하고 싶은 말 끝이 없어 이만 적나이다”라는 마지막 문장은 다시 글 첫머리 쪽 여백에 거꾸로 씌어 있다. “여백을 활용해 쓰는 이런 편지 양식은 당시로선 일반적인 것이죠. 첫째 종이가 귀하던 당시 시대상을 반영하고, 둘째 쓴 이의 마음, 즉 할 말이 이토록 많다는 뜻을 내포하고 있습니다. 어떻게 보면 여백까지 활용해 글을 꽉 채웠으면서도, 읽는 이에게 풍성한 느낌을 주면서 지루하지 않게 읽히도록 한 방식이기도 하지요.” (학예연구사의 설명)

여기서 나온 미투리는 삼과 머리카락을 함께 꼬아 삼은 것이다. 이 머리카락은 원이 엄마의 것으로 추정된다. 겉을 싼 한지를 조심스레 벗기자 드러난 이 미투리는 검사 결과 머리카락으로 밝혀졌고, 한지는 훼손돼서 정확한 내용의 글을 알 수 없지만 "나의 머리카락을 잘라 신을 삼았다"는 정도의 내용을 어렵사리 확인할 수 있었다.

무덤에선 아들 원이가 입던 옷(저고리)과 원이 엄마의 치마도 나왔다. 형(이몽태)이 동생에게 쓴 한시 ‘울면서 아우를 보낸다’와 형이 쓰던 부채에 적은 ‘만시(輓時)’도 있었고, 이응태가 부친과 주고받은 편지도 여러 통 발견됐다. 발굴된 의복은 40여벌에 이른다. 부친과 나눈 편지엔 전염병 관련 내용이 자주 등장하는 것으로 보아 무덤의 주인은 당시 전염병을 앓다 숨진 것으로 추정된다. 부친과 편지를 주고받았다는 건 이응태가 처가살이를 하고 있었다는 걸 뜻한다. 당시(임진왜란 전)엔 결혼하면 시댁살이와 함께 처가에 가서 사는 것도 일반적이었다. 남녀가 동등한 대우를 받았다는 걸 뜻한다. 임란 전엔 재산 분할도 아들딸 차별이 없었다. 이런 인식은 편지에도 드러나 있다. 원이 엄마의 편지에 나오는 남편에 대한 호칭이 ‘자내’다. 지금은 아랫사람에게 쓰는 호칭(자네)으로 바뀌었지만, 임진왜란 전까지는 상대를 높이거나 최소한 동등하게 대우해 부르는 호칭이었다.

<내셔널지오그래픽>등 국제 잡지, 논문에 소개되다.

다큐멘터리 저널 <내셔널지오그래픽> 2007년 11월호에 소개됐고, 2009년 3월엔 ‘원이 엄마 한글편지’와 출토물을 다룬 연구논문이 국제 고고학 잡지 <앤티쿼티> 표지논문으로 실리기도 했다.

국내서 가장 긴 나무다리 <월영교>와 원이엄마 이야기

월영교(月映橋)는 안동시 상아동과 성곡동 일원 안동호에 놓인 나무다리로 이응태 부부의 아름답고 숭고한 사랑이 간직돼 있는 나무다리이다. 먼저 간 남편을 위해 머리카락을 뽑아 한 켤레의 미투리를 지은 지어미의 애절하고 숭고한 사랑을 기념하고자 미투리 모양을 담아 다리를 지었다고 한다. 지난 2003년 4월 25일개통됐으며 길이 387m, 너비 3.6m로 국내에서는 가장 긴 목책 인도교이다. 다리 한가운데에는 월영정(月映亭)이 있다. 월영교란 명칭은 시민의 의견을 모아 댐건설로 수몰된 월영대가 이곳으로 온 인연과 월곡면(月谷面), 음달골이라는 지명을 참고로 확정됐다.

◆ 귀래정, 원이엄마공원, 안동대박물관, 월영교.... 원이엄마 관련 유적은 모두 들러보며 느낀점이 많다.

원이엄마의 지고지순한 사랑은 '가벼운 사랑'에 만연된 현대인들에게 시사하는바가 크다.

"여보, 남도 우리 같이 서로 어여삐 여기고 사랑할까요."

아쉬운 것은 원이엄마의 이름은 알수 없었다. 고성이씨 족보에도 남편 이응태의 옆자리는 비어있다고

한다.(젊은 나이에 부모보다 먼저 죽거나 관직에 나가지 못한 경우 배우자가 기록되지 않는다고 한다.)

남편이 죽은 후 원이엄마는 어머니의 본가로 갔으리라 추정되며, '원이'로 추정되는 이응태의 아들

성회의 무덤까지는 확인되었으나 원이엄마와 뱃속아기의 것은 알수 없었다고 한다.

|

[